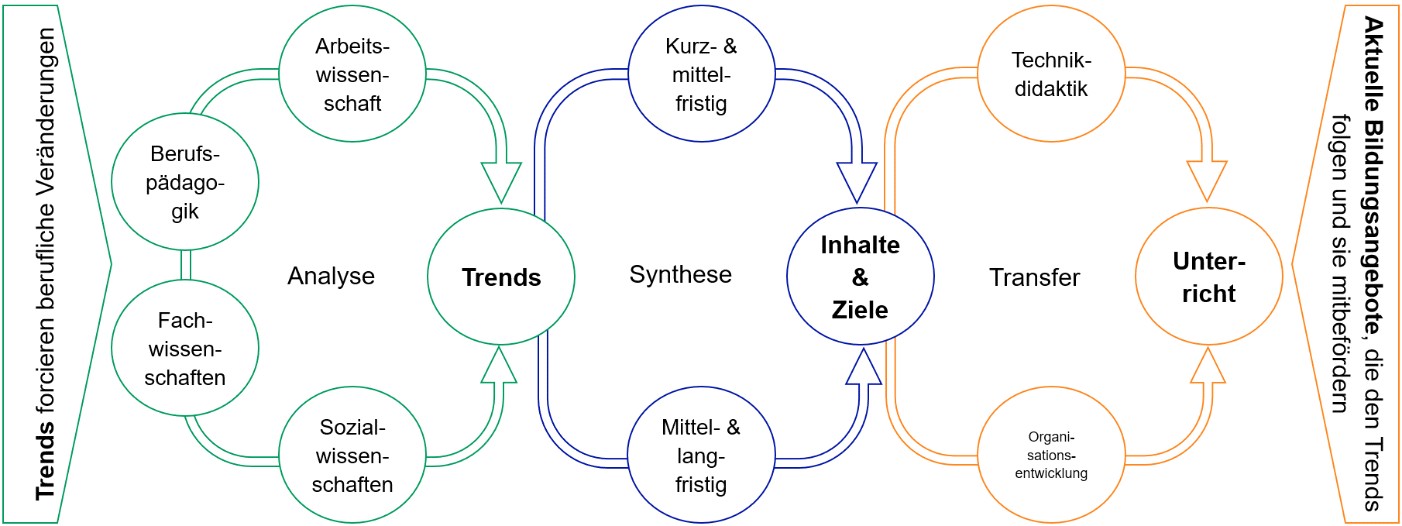

Für die Zukunft der Facharbeit und des Handwerks ist eines gewiss: Technische Innovationen werden weiterhin die Berufsbilder verändern, neue entstehen und einige verschwinden lassen (EVA M+E-Studie, 2022; Spöttl, 2016). Dem einher verändern sich auch die Bezugswissenschaften, d. h. die Hinwendung der Berufe zu multiplen technischen Disziplinen - wie z. B. in den vergangenen Jahren durch die Etablierung der Mechatronik sichtbar wurde - weitet sich aus, wobei angenommen werden darf, dass besonders die Informationstechnik und Informatik weitere Bedeutung erlangen werden (Becker, Frenz, Jenewein & Schenk, 2019). Megatrends wie das Internet der Dinge (Informationstechnik) und Künstliche Intelligenz (Informatik) werden große Veränderungen bringen, die es von Lehrenden in der beruflichen Bildung mitzugestalten gilt. Hierfür wird in einem fachdidaktischen Projekt in der Lehrveranstaltung „Berufliche Bildung 4.0“ am Institut für Berufliche Lehrerbildung der FH Münster der Frage nachgegangen, was technische Innovationen für Berufe bedeuten und wie diesen in der gewerblich-technischen Bildungsarbeit erfolgreich gefolgt werden kann. Dieser projektorientierten Lehrveranstaltung liegt ein heuristisch erarbeitetes Innovationskonzept zugrunde, welches mehrmals erprobt wurde und vorgestellt wird. Das Innovationskonzept setzt auf einen Dreisatz: Zuerst werden über die Disziplinen Arbeitswissenschaft, Berufspädagogik, Fach- und Sozialwissenschaften Trends identifiziert und analysiert. Hierauf aufbauend wird eine Synthese vorgenommen, welche die vorliegenden Trends in kurz-, mittelfristig- und langfristige Trends unterteilt und hieraus veränderte und neue Inhalte sowie Ziele für die Bildungsgangarbeit ableitet. Der letzte Schritt widmet sich dem Transfer. Es werden Aspekte der Technikdidaktik sowie der Organisations-/Schulentwicklung thematisiert. Das Ziel des Innovationskonzeptes ist es aktuelle Bildungsangebote bereitzustellen, die den ausgemachten Trends folgen und idealerweise im Sinne eines Change-Agents (Borch, Diettrich & Frommberger, 2003) mitbefördern.

Abbildung:

Innovationskonzept für die berufliche Bildungsarbeit (eigene

Abbildung)

Literatur

Borch, H., Diettrich, A. & Frommberger, D. (2003). Internationalisierung der Berufsbildung. Strategien, Konzepte, Erfahrungen, Handlungsvorschläge. Bielefeld: Bertelsmann.Becker, M., Frenz, M., Jenewein, K., & Schenk, M. (2019). Digitalisierung und Fachkräftesicherung: Herausforderung für die gewerblich-technischen Wissenschaften und ihre Didaktiken ([1. Auflage]). Bielefeld: wbv.

EVA M+E-Studie (2022) – Becker, M., Flake, R., Heuer, Ch., Koneberg, F., Meinhard, D., Metzler, Ch., Richter, T., Schöpp, M., Seyda, S., Spöttl, G., Werner, D., Windelband, L.: Evaluation der modernisierten M+E-Berufe – Herausforderungen der digitalisierten Arbeitswelt und Umsetzung in der Berufsbildung. Bremen, Hannover, Köln, Schwäbisch-Gmünd.

Spöttl, G. (2016). Industrie 4.0 – Konsequenzen für die Facharbeiter/innen! In: Steffen Jaschke, Ulrich Schwenger & Thomas Vollmer (Hrsg.). Digitale Vernetzung der Facharbeit. Bielefeld: wbv.